Suara.com - Pesantren kilat di Yogyakarta memperkenalkan istilah Islam Kiri, yang menomorsatukan wacana keberagaman serta membahas masalah-masalah sosial.

Kegiatan hari itu dimulai seperti pesantren kilat pada umumnya. Para santri makan sahur bersama, kemudian salat subuh berjemaah, dilanjut dengan tadarus Al-Qur’an.

Setelah beristirahat sejenak dan mandi, mereka berkumpul di aula dengan buku catatan dan alat tulis di tangan, siap untuk belajar.

Materi pertama pada hari Jumat pekan kedua bulan Ramadan itu adalah sejarah gerakan sosial di Indonesia.

Narasumbernya adalah Made Supriatma, mantan aktivis ’98 dan visiting research fellow di Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Selama sekitar dua jam, Made memaparkan peran pemuda dalam gerakan sosial.

Ia menganalisis mengapa aktivisme berbasis dunia maya gagal membawa perubahan sosial dan mengajak para santri yang semuanya anak muda untuk membayangkan seperti apa gerakan sosial di masa depan.

Meskipun bukan Muslim (ia seorang Katolik), Made tidak merasa canggung mengisi materi di pesantren kilat Ramadan.

“Islam peka dengan keadilan sosial,” katanya kepada saya usai memberi materi. “Itu cukup menyatukan kita”.

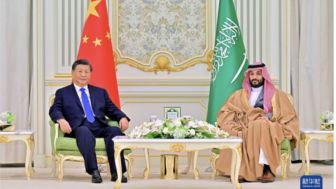

Baca Juga: Menelik Upaya Xi Jinping yang sedang Menggali Filsafat Sosialisme Karakteristik Tionghoa

Setelah berbuka puasa dan dilanjut dengan salat tarawih berjemaah, para santri kembali duduk melingkar untuk belajar tentang sosialisme.

Muchtar Habibi, dosen di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan bagaimana sistem ekonomi saat ini melahirkan ketimpangan.

Ia menguraikan konsep-konsep seperti redistribusi kekayaan dan negara kesejahteraan.

Ini memang bukan pesantren kilat biasa. Di Pesantren Kiri, materi-materi seputar problem sosial lebih banyak dibahas ketimbang materi-materi spiritual.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama empat hari tiga malam, topik-topik yang dikaji antara lain ekonomi politik, politik agraria, macam-macam gerakan sosial, serta peran perempuan dalam pergerakan nasional.

Para santri diajak untuk mengaitkan praktik-praktik keberagamaan dengan situasi sosial; serta menjadikan Islam sebagai pendorong gerakan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat seperti ketimpangan, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM.

Pesantren Kiri diselenggarakan oleh Social Movement Institute (SMI), sebuah organisasi aktivis di Yogyakarta, dari tanggal 30 Maret sampai 2 April lalu di Pesantren Al-Islam Tambakbayan.

Eko Prasetyo, salah satu pendiri SMI dan penggagas Pesantren Kiri, mengatakan SMI sering mengadakan “pesantren alternatif” di bulan Ramadan untuk para anggotanya.

Tujuannya lebih untuk mendidik generasi aktivis baru daripada memperdalam ilmu agama.

Baru tahun ini mereka membukanya untuk masyarakat umum dengan narasumber yang lebih beragam – tidak semuanya Muslim – dan menyebutnya Pesantren Kiri.

"Ada satu antusiasme ya untuk kembali menggali tema-tema politik alternatif. Itu kembali ke permukaan pasca pandemi ini,” kata pria berusia 51 tahun itu kepada BBC News Indonesia.

Para “santri”-nya kebanyakan adalah mahasiswa yang berminat pada aktivisme sosial. Sebagai syarat mengikuti acara ini, mereka diminta menulis esai tentang gerakan Islam.

Eko mengatakan, pesantren ini juga merupakan cara untuk memperkenalkan kepada publik pemikiran yang disebut “Islam Kiri” – sebuah sintesis antara ide-ide Islam dengan ilmu sosial kiri.

Hijau di luar, merah di dalam

Pesantren Kiri menggunakan lambang semangka. Buah tersebut dijadikan simbol Islam Kiri karena luarnya hijau (mewakili Islam), dan dalamnya merah (mewakili kiri).

Bagi Eko, makna semangka lebih dari sekadar ideologi kiri yang dibalut dengan simbol-simbol Islam.

"Islam sebenarnya kiri sekali karena keberpihakannya pada kaum dhuafa. Maka simbol yang paling tepat adalah buah semangka,” ujarnya.

Dalam konteks politik modern, istilah “kiri” biasanya dikaitkan dengan gerakan yang menentang kapitalisme seperti gerakan buruh, sosialisme, Marxisme, dan komunisme. Ada juga julukan “kiri tengah” untuk ideologi seperti liberalisme dan demokrasi sosial.

Sementara “kanan” biasanya digunakan untuk menjabarkan ideologi konservatif, nasionalis, dan agamis.

Namun, perlu ditekankan bahwa pemisahan kiri dan kanan tidak rigid dan berbeda-beda di tiap zaman dan negara, kata Eko.

Eko Prasetyo mendefinisikan Islam Kiri sebagai Islam yang meletakkan problem-problem sosial seperti ketimpangan kelas, ketidakadilan, problem pencemaran lingkungan, dan diskriminasi gender sebagai perhatian utama.

Eko adalah salah satu pengusung pemikiran Islam Kiri di Indonesia. Ia menulis dua buku tentang Islam Kiri pada awal tahun 2000-an. Ia juga sempat mendirikan penerbitan bernama RESIST Book yang terkenal dengan buku-buku kirinya.

Ia menjelaskan bahwa Islam Kiri memandang Tuhan sebagai kekuatan absolut yang mendorong manusia untuk meneguhkan keadilan dan berpihak pada mereka yang lemah dan tidak berdaya.

Dari perspektif Islam Kiri, Al-Qur’an adalah kitab pembebasan dan kisah para nabi adalah cerita-cerita perlawanan terhadap kekuasaan yang otoriter.

“Dan itu membuat nabi tidak sekadar menyuruh manusia untuk beribadah, tapi juga menyuruh manusia untuk berjuang agar dunia menjadi lebih baik,” kata Eko.

Untuk memahami situasi sosial, Islam Kiri menggunakan teori kelas Karl Marx sebagai metodologi.

Eko mengatakan tidak masalah menggabungkan teori Marx dengan Islam karena Islam pada dasarnya terbuka dengan ilmu pengetahuan.

“Dahulu Islam maju juga dengan menggunakan tambang [pengetahuan] dari filsafat Yunani... dan sekarang waktunya Islam menggunakan ilmu sosial kiri sebagai salah satu antitesis terhadap apa yang dialami oleh umat hari ini — ketidakadilan, ketidaksetaraan. Itu menurut saya harus didasarkan pada ilmu sosial kritis atau ilmu sosial kiri,” ia menjelaskan.

Namun Eko menekankan bahwa Islam Kiri bukan komunis atau ateis.

Menurut dia, pelajaran penting dari Karl Marx bukanlah kutipan “agama itu candu” melainkan cara pandangnya terhadap eksploitasi.

"Sehingga kami melihat Marxisme itu sebagai pengetahuan, bukan sebagai ideologi," kata Eko.

Menurutnya, pendekatan ini membedakan Islam Kiri dengan pemikiran Islam lainnya seperti Islam liberal dan Islam Nusantara.

Islam Kiri juga bukan suatu sekte atau aliran seperti Sunni, Syiah, Salafi, Wahabi, dan sebagainya. Islam Kiri tidak berbicara soal akidah, tapi mempersoalkan bagaimana umat Islam terlibat dalam program sosial.

“Kalau soal hal-hal religius kita sama, karena yang mengikat kita sebagai orang Islam adalah itu - ibadah, zakat, semua sama. Yang beda itu adalah cara pandang kita atas situasi sosial,” kata Eko.

"Kalau [aliran] Islam yang lain menganggap kemiskinan itu [dihadapi] dengan kesabaran, kita enggak bisa dong. Kemiskinan itu ya [karena] ada ketidakadilan.”

Islam Kiri berangkat dari keresahan akan praktik beragama di Indonesia yang menurutnya hanya fokus di ranah pribadi dan tidak pernah menyentuh permasalahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

“Langka sekali ada khotbah di masjid yang menjelaskan tentang ancaman atas undang-undang cipta kerja, tentang revisi UU KPK. Seakan-akan itu bukan persoalan umat, itu persoalan politik saja.

"Saya lihat kenapa khotbah-khotbah itu tidak bisa menjadi propaganda pengetahuan atau propaganda sikap politik? Nah itu yang saya lihat, agama mulai terisolasi dari problem struktural,” ia menjelaskan.

'Islam bukan sekadar tentang bersabar'

Hany Fatihah Ahmad, 22 tahun, jauh-jauh datang dari Tangerang Selatan ke Yogyakarta demi mengikuti Pesantren Kiri.

Mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan yang terang-terangan menyandang nama “kiri”.

Di pesantren ini, Hany menyadari bahwa banyak kegiatan dan tindakannya selama ini yang bisa disebut kiri. Di kampusnya, ia aktif di isu-isu perempuan, mengadakan forum diskusi dengan akar rumput tentang gender dan keislaman.

Namun, ia masih belum yakin untuk mengidentifikasi dirinya sebagai kiri.

“Aku masih mencari jati diri juga,” kata Hany.

Bagi Yusuf Bastiar, 22 tahun, Pesantren Kiri meneguhkan keyakinannya bahwa Islam sejatinya mendorong para penganutnya untuk peduli dengan situasi sosial.

Sebagai anggota Kader Hijau Muhammadiyah, komunitas pemuda di ormas Islam tersebut yang peduli dengan isu ekologi, ia familier dengan teologi surat Al-Ma’un yang mengatakan bahwa praktik-praktik ritual keagamaan tidak ada artinya tanpa pelayanan kepada masyarakat, seperti menyantuni anak yatim dan menolong fakir miskin.

Sebelum mengikuti Pesantren Kiri, Yusuf sudah terlibat dalam berbagai kegiatan aktivisme.

Ia membantu pengorganisasian warga untuk memprotes penambangan pasir di Sungai Progo yang dianggap telah mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Ia juga hadir di Wadas untuk bersama-sama warga menolak penambangan batu andesit, dan sempat dikejar-kejar aparat.

Yusuf menjelaskan bahwa dengan belajar Islam Kiri ia semakin yakin bahwa Islam bukan sekadar soal membubarkan diskotek atau tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat maksiat. Juga Islam bukan sekadar tentang bersabar dalam kondisi yang tertindas.

“Lebih dari itu, ternyata Islam juga relevan dengan apa yang kemudian masyarakat sekarang ini alami. Di Wadas, contohnya, salah satu spektrum perjuangan warga melalui nilai-nilai keIslaman. Mereka menggunakan pertemuan-pertemuan keagamaan itu menjadi satu hal yang sangat politis,” kata Yusuf.

Belajar dari Marx

Perjalanan Eko Prasetyo menemukan Islam Kiri dimulai ketika ia mondok di Pesantren Al-Islam Ponorogo pada usia 15 tahun.

Di pesantren itu ia bertemu dengan seorang Kyai bernama Hasanuddin yang ia gambarkan sebagai sosok yang sederhana dan “sangat karismatik”.

Gemar bersepeda dan mendengarkan siaran radio BBC, Kyai Hasanuddin tidak banyak menyuruh santri-santrinya menghafal tetapi selalu mendorong mereka untuk menolong orang.

“Datangi orang sakit, kunjungi orang miskin... Saya diajari bahwa agama itu praktik amal pembebasan,” kata Eko.

Lulus dari Pesantren pada tahun 90-an, ia pindah ke Yogyakarta untuk kuliah di jurusan hukum Universitas Islam Indonesia.

Di kota itu ia bertemu dengan tokoh-tokoh ilmu sosial kritis seperti (alm.) Kuntowijoyo, (alm.) Mansour Fakih, dan (alm.) Arief Budiman (kakaknya Soe Hok Gie).

“Tahun-tahun era 90-an tuh tahun-tahun yang mengagumkan di Yogjakarta karena saya berkenalan dengan ilmuwan-ilmuwan sosial yang melihat negara itu sebagai ancaman,” Eko menceritakan.

“Karena saat itu kekuasaan Orde Baru sangat otoriter dan agama bisa dijadikan sumber perlawanan selama potensi potensi perlawanannya itu diarahkan kepada partisipasi umat untuk terlibat dalam isu-isu struktural, misalnya penggusuran, penganiayaan, persoalan-persoalan hak asasi manusia.”

Di Yogyakarta, Eko juga mulai masuk ke dalam dunia gerakan mahasiswa. Di situlah ia menemukan potensi Islam sebagai kekuatan yang inspiratif untuk mengajak mahasiswa terlibat dalam persoalan-persoalan kemanusiaan.

Eko terinspirasi oleh pemikir-pemikir revolusioner Islam dari Hassan Hanafi (tokoh intelektual Islam dari Mesir yang mengagas “Kiri Islam”), Asghar Ali Engineer (perumus teologi pembebasan Islam), sampai tokoh revolusi Islam Iran Ayatollah Khomeini dan Ali Syariati.

Ia juga dipengaruhi pemikir-pemikir Barat misalnya Paulo Freire, Erich Fromm, dan tentu saja, Karl Marx.

Marx memperkenalkan Eko pada konsep eksploitasi di bawah sistem kapitalisme. Ia mengaku jadi lebih memahami surat-surat berisi kecaman sosial dalam Al-Qur’an, seperti At-Takatsur, setelah membaca Das Kapital.

Dari Marx, Eko juga belajar tentang teori alienasi (keterasingan seseorang dari kemanusiaannya sendiri) dan “mistisisme” dalam kapitalisme yang membuat orang-orang menjadikan kekayaan sebagai orientasi hidup.

“Marx seperti memberikan saya pendasaran teoritik atas hal-hal yang sifatnya agamis,” kata Eko.

Namun, Eko tidak setuju dengan pandangan materialisme Marx. Bagi Eko, Tuhan tetap memegang peran sentral, maka Islam Kiri selalu menekankan pada aspek religiusitas.

“Itu beda saya dengan Marx. Kalau Marx melihat manusia itu makhluk material, saya melihat manusia itu makhluk rohani bukan makhluk material,” ungkapnya.

Ketika bekerja di pusat studi HAM UII, Eko pernah mendampingi tersangka-tersangka terorisme setelah peristiwa Bom Bali. Ia melihat dalam diri mereka ada protes terhadap ketidakadilan, dan doktrin-doktrin agama mendorong mereka untuk bergerak melawan ketidakadilan itu.

Namun, menurut Eko, para pelaku terorisme memilih jalan kekerasan karena doktrin itu tidak diimbangi oleh pengetahuan ilmu sosial sehingga ketika mencoba melakukan perubahan modalnya hanya wahyu yang diterjemahkan secara literal.

Di sisi lain, Eko kecewa dengan gerakan politik Islam pasca-Reformasi. Ia melihat gerakan politik Islam selalu gagal membuat perubahan karena terjebak oleh hasrat untuk meraih kekuasaan dan itu membuat Islam kehilangan kemampuan kritisnya.

Ia juga merasa kebanyakan umat Islam belum bisa melihat apa bedanya gerakan Islam dengan gerakan di luar Islam dalam membangun kekuatan politik.

“Toh partai Islam juga korupsi gitu. Partai lain juga yang mengklaim Islam juga korupsi, juga rakus, juga oligarki. Orang masih belum melihat identitas Islam politik itu sebagai Islam yang dicita-citakan oleh mereka,” kata Eko.

Dari situ, ia berpikir bahwa Islam Kiri harus menjadi dasar pengetahuan terlebih dahulu sebelum digerakkan menjadi kekuatan pengubah masyarakat.

"Kita butuh suatu gerakan rakyat yang berbasis agama, dan itu pilihannya adalah gerakan Islam Kiri menurut saya."

Islam Progresif

Situasi sosial di Indonesia pasca reformasi juga melahirkan suatu wacana Islam yang menyebut dirinya “Islam Progresif”.

Pemikiran ini adalah respons kritis terhadap dua arus besar pemikiran Islam di Indonesia yaitu Islam moderat dan Islam Liberal.

Para penganut Islam Progresif menilai dua aliran pemikiran tersebut tidak cukup responsif terhadap persoalan masyarakat di bawah hegemoni sistem kapitalisme.

Lebih spesifik, mereka dianggap belum menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap nasib kelas pekerja, korban pelanggaran HAM, dan orang-orang lemah dan tertindas yang dalam tradisi Islam disebut mustadh’afin.

“Saya setuju sebenarnya dengan cita-cita Islam moderat tapi ada prasyarat yang kurang di sana, yaitu Islam itu juga sangat memperjuangkan keadilan. Jadi keadilan dan perdamaian ini dua nilai yang tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Maka dimunculkanlah Islam Progresif,” kata Muhammad Al-Fayyadl, redaktur di Islam Bergerak, salah satu media online yang menyebarkan gagasan Islam Progresif.

Fayyadl besar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama (NU), kemudian ia belajar filsafat dan kritik kebudayaan di Universite Paris 8.

Ia pernah menulis buku tentang pemikir postmodern Jacques Derrida serta tokoh sufi Ibnu ‘Arabi.

Kepada BBC News Indonesia, Fayyadl menjelaskan bahwa Islam Progresif lahir dari kekhasan situasi pasca-reformasi.

“Di mana efek-efek dari neoliberalisasi semakin menunjukkan banyaknya permasalahan baru [akibat] dari semakin bercokolnya kapitalisme di Indonesia,” ujarnya.

Menurut Fayyadl Islam Kiri dan Islam Progresif punya semangat yang sama, dan sesungguhnya kedua nama itu bisa dianggap sebagai sinonim.

Seperti Islam Kiri, Islam Progresif juga mencomot pemikiran Marx, sementara teologinya tetap berdasarkan Al-Qur’an dan Hadits Nabi.

“Sebenarnya semangatnya kiri, kalau diartikan ingin melampaui kapitalisme, kritis terhadap kapitalisme dan mencari solusi atas kapitalisme ...tapi pada intinya islam progresif itu adalah Islam yang mencoba menjawab persoalan-persoalan secara lebih nyata keberpihakannya pada masyarakat,” ungkapnya.

Namun, ia pribadi menghindari istilah “kiri” karena menurutnya definisi pemikiran “kiri” dan “kanan” di Indonesia tidak begitu jelas.

Selain itu, menurut Fayyadl, ada kecenderungan bahwa aktivis kiri itu sekuler, anti-Islam, bahkan ateis.

“Nah, saya ingin menepis kecenderungan itu bahwa dalam sejarah kita banyak aktivis muslim tapi juga progresif dan orang progresif yang juga muslim. Artinya, bagi saya itu tidak perlu dipertentangkan.

“Malah kalau sikap anti agama, anti-Islam, atau Islamofobi itu masih kuat di dalam gerakan kiri dan gerakan buruh itu malah akan merugikan mereka sendiri karena sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh mereka itu juga diperjuangkan oleh Islam,” ujarnya.

Perkembangan Islam Kiri di Indonesia

Menurut dosen Islamic Studies di Universitas Paramadina, Budhy Munawar Rachman, pemikiran Islam Kiri mulai masuk ke Indonesia pada tahun 80-an.

Waktu itu, pemikiran Hassan Hanafi tentang Kiri Islam (Al-Yassar Al-Islam) diperkenalkan oleh para aktivis NU.

Pemikiran ini kemudian berkembang seiring perlawanan terhadap rezim Orde Baru serta pemikiran-pemikiran yang menjustifikasinya.

“Islam Kiri awalnya merupakan satu reaksi terhadap situasi sosial politik di masa Orde Baru, yang telah membuat berbagai macam diskriminasi, eksklusi, peminggiran, munculnya banyak sekali kemiskinan - ada pembangunan tapi bayaran kemiskinannya juga tinggi,” kata Budhy.

Pemikir yang kerap diidentifikasi sebagai Islam Kiri adalah Dawam Rahardjo, Moeslim Abdurrahman, dan Adi Sasono.

Gus Dur, meskipun tidak bisa disebut sebagai Islam Kiri, juga disebut Budhy agak “kekiri-kirian” karena ikut melawan Orde Baru.

Namun, Budhy menilai bahwa pemikiran Islam Kiri di Indonesia tidak terlalu berkembang menjadi sebuah gerakan sosial; seperti teologi pembebasan di Amerika Latin, misalnya, atau revolusi Islam di Iran.

Ia juga menilai bahwa label “progresif” lebih tepat diberikan kepada Islam Liberal karena menurutnya gerakan itu cocok dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah tentang keberagamaan di Indonesia.

“Misalnya, sekarang ada istilah moderasi beragama. Moderasi beragama itu sebenarnya Islam Progresif,” ujarnya.

Bagaimanapun, Budhy berpendapat ada titik temu antara Islam Kiri/Progresif dengan Islam Kanan, salah satunya pada isu lingkungan.

Ia menyoroti bahwa saat ini Islam Kanan mulai banyak berbicara tentang perubahan iklim dan bagaimana merawat lingkungan. Tapi isu lingkungan juga terkait dengan isu kemiskinan, yang menjadi perhatian dari Islam Kiri.

“Sekarang sebenarnya masalah kiri-kanan yang dulu itu sudah sudah cair sehingga sekarang kelompok-kelompok pemikir baru muslim memasukkan dalam agenda yang dulu Islam Kiri, dan membuat lebih kritis agenda-agenda yang dulu Islam Kanan.

"Dan isu lingkungan adalah contoh yang sangat bagus untuk perpaduan isu ini ya,” kata Budhy.

Masih dianggap utopis

Sebelum menjadi kekuatan perubahan sosial, tampaknya Islam Kiri masih perlu meyakinkan anak-anak muda.

Dalam sesi evaluasi Pesantren Kiri, banyak peserta yang menganggap Islam Kiri terlalu “utopis”. Eko menyalahkan waktu Pesantren yang terlalu singkat.

Eko mengatakan, ke depannya SMI akan mengadakan kegiatan yang sifatnya pelatihan – pelatihan advokasi, pelatihan pemetaan sosial, pelatihan politik – untuk mengkonkretkan ide-ide Islam Kiri.

“Tapi secara garis besar mereka sangat mendapatkan pemahaman baru. Mereka pikir Islam kiri itu seperti Kiri Islam Hassan Hanafi. Tapi ternyata Islam yang ditawarkan itu lebih konkrit untuk melihat persoalan sosial, bukan soal teologi,” ungkapnya.