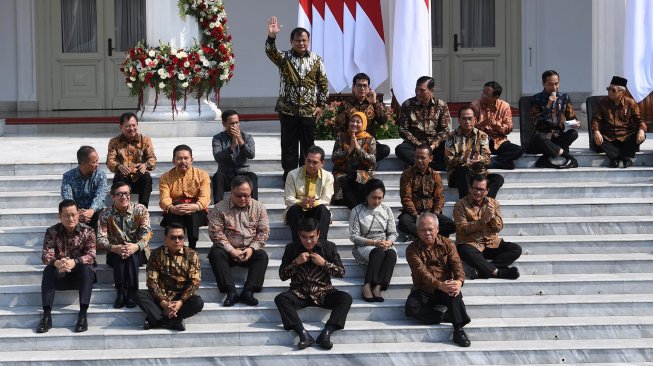

Suara.com - Polarisasi dua kekuatan politik pada Pilpres 2019 sudah berakhir, setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto--sebagai sosok utama oposisi--menerima jabatan Menteri Pertahanan RI dari Presiden Jokowi.

Sebelum penetapan anggota kabinet, yang akan membantu presiden menjalankan roda pemerintahannya ke depan, ada peristiwa safari politik Prabowo.

Dia menemui para elite politik, di antaranya Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh, Ketua Umum DPP PPP, Soeharso Monoarfa, Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, dan masih banyak lagi.

Publik sudah dapat menebak arah safari politik Prabowo itu, mengingat sikap Jokowi yang membuka seluas-luasnya pintu bagi kubu lawan politik dalam pemilu untuk bergabung dalam pemerintahan.

Baca Juga: Nadiem Makarim, Menteri Termuda Kabinet Jokowi Jadi Sorotan Dunia

Lantas, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari bergabungnya kubu Prabowo dalam pemerintahan?

“Jawabannya adalah jelas, Jokowi sesungguhnya ingin membikin pemerintahan yang mayoritas atau majority rule, dengan menggandeng para tokoh oposisi. Itu berarti Jokowi tidak begitu tertarik pada sistem pemerintahan demokrasi,” kata Dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang Suryanto SSos MSi, Rabu (23/10/2019).

Elite politikus, kata dia, selalu mengklaim sistem politik Indonesia tidak mengenal oposisi. Bahkan, Prabowo berkali-kali mengatakan di Indonesia tak ada oposisi.

“Indonesia tidak mengenal oposisi, apalagi oposisi yang frontal. Kita lebih mengedepankan jalan musyawarah. Ya, itulah kata yang paling ‘sakti’ yang kerapkali digunakan para elite demi memuaskan syahwat kekuasaan politik,” kata dia.

Suryanto menuturkan, analisisnya bukan tanpa alasan kuat. Dalam kancah perpolitikan nasional kontemporer, rakyat cenderung diposisikan secara pasif, yakni hanya sekadar pemilih pada pemilu lima tahunan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ambil Sumpah Menteri Kabinet Indonesia Maju

Ketika pemilihan umum selesai, rakyat tidak bisa meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang sudah dipilihnya itu.

“Sesudah pemilihan, para kandidat yang dipilih rakyat secara bebas menentukan apa saja, dengan kata sakti yang bernama musayawarah itu, demi kepentingannya,” tuturnya.

Padahal, jauh sebelum pemilu misalnya, rakyat terpolarisasi dan saling bermusuhan karena berbeda kubu.

Masing-masing bersikeras calon pemimpin usungannya yang terbaik, sementara calon lainnya adalah ancaman eksistensial untuk kehidupannya.

Sikap rakyat yang demikian ini, kata Suryanto, bertambah keras ketika dikompori oleh para influencer dan buzzer masing-masing calon.

Pemilihan pun usai, permusuhan antar pendukung masih dirasakan berlanjut hampir tanpa henti.

Rasa dendam kesumat antarpendukung merasuk ke dalam kehidupan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga.

Ia menuturkan, secara faktual, perpecahan dan rasa disharmoni tidak kunjung hilang bahkan juga dalam lingkup yang lebih besar dari keluarga.

“Mereka masih beradu mulut, dan terkadang cekcok itu berlanjut menjadi ajakan untuk berkelahi. Sementara di lain sisi, bagaimana para calon yang dipilih oleh rakyat sesudah pemilihan?”

Suryanto mengkritik elite politikus seusai pemilu, yang tampak tak memusingkan polarisasi publik ketika mereka dulu berseteru.

“Sebelum pemilihan mereka memecah-belah pemilihnya. Mereka menebarkan ketakutan lewat provokasinya dan membikin pendukung kubu sebelah ketakutan luar biasa,” tukasnya.

Sebenarnya, kata dia, elite politik bukan satu-satunya pihak yang harus dikritik soal terjadinya polarisasi publik serta munculnya pemerintahan majority rule kekinian.

Kaum intelektual pun bertanggung jawab atas hal itu kata Suryanto.

“Intelektual publik pun ikut berpartisipasi menebar ketakutan ini. Bahkan, seorang filsuf sekaligus teolog mengeluarkan doktrin minus malum toleratur ut maius tollatur saat pilpres lalu,” kata dia.

Untuk diketahui, minus malum toleratur ut maius tollatur adalah prinsip abad pertengahan yang diperkenalkan oleh Istvan bejczy dalam tulisannya berjudul Tolerantia.

Prinsip itu bisa diartikan sebagai “Setan yang lebih kecil dibenarkan untuk mengenyahkan yang lebih besar”.

Sejumlah filsuf di Indonesia seperti Franz Magnis Suseno menggunakan prinsip itu untuk menolak golongan putih atau orang-orang yang tak mau ikut mencoblos saat pemilu.

Ungkapan populer Franz Magnis Suseno soal itu adalah,“ Pemilu bukan cari yang terbaik, tapi mencegah yang terburuk memimpin.”

Suryanto menuturkan, kegiatan safari politik dari para elite menjelang pembentukan kabinet masa kepemimpinan kedua Jokowi sebenarnya adalah demi persatuan yang kuat di antara golongan mereka saja.

“Mereka sangat toleran, dengan dalih rekonsiliasi atau apa pun itu, yang kita lihat sekarang adalah semua untuk para elite, sekarang saatnya berbagi, dan semua dapat bagian, semua senang.”

“Lalu bagaimana dengan rakyat jelata yang memilihnya? Rakyat akan kembali menjadi jelata yang terus menerus cekcok, sambil mencari dan memperjuangkan sendiri kehidupannya. Urusan rakyat, emang gue pikirin. Urusan belakangan.”

Mayoritarianisme

Kritik senada sebenarnya sudah pernah dilontarkan oleh media asing, yakni The Sydney Morning Herald.

Dalam artikel berjudul "Jokowi pursues majority rule, not democracy, in Indonesia", jurnalis James Massola menyebutkan, “Joko, dalam beberapa hari terakhir, telah bertemu dengan Prabowo dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mengisyaratkan bahwa perwakilan dari Partai Gerindra dan Demokrat Yudhoyono akan diundang ke kabinet berikutnya.”

James lantas menekankan kritiknya dengan menuliskan, “Gerindra dan Demokrat bersekutu selama pemilu April, berusaha mengalahkan presiden, berbaris melawan Jokowi, PDIP dan koalisinya. Sekarang mereka siap untuk tidur bersama.”

Untuk diketahui, satu hal yang pada akhirnya tak tepat dalam artikel tersebut adalah, Jokowi tak mengikutsertakan orang-orang Partai Demokrat pada kabinetnya.

James Massola dalam artikelnya kemudian melakukan komparasi antara Jokowi dengan periode kedua kepemimpinan SBY tahun 2009 - 2014.

“Joko dan SBY tampaknya bertekad untuk menjadi membangun konsensus dan koalisi--bahkan jika itu berisiko menurunkan kemampuannya untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, mengingat luasnya tuntutan yang saling bertentangan dari koalisi luas semacam itu.”

Dalam artikel itu juga disebutkan, menurunnya kemampuan menyelesaikan suatu persoalan karena koalisi luas adalah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK, “Atas desakan sekutu-sekutu politiknya.”

Pada akhir artikelnya, James Massola menuliskan, “Apakah Joko ingin Indonesia menjadi negara Barat atau demokrasi gaya barat, di mana memenangkan 50,1 persen suara sudah mencukupi?”

“Atau apakah dia ingin terus mengejar mayoritarianisme, tanpa oposisi yang efektif di parlemen?”