Suara.com - Euforia menjalar pada banyak orang ketika seorang sutradara tengah membuat film hasil adaptasi roman “Bumi Manusia”. Polemik mengenai persoalan itu juga menyeruak, menjadi bagian dari perayaan. Namun, di balik semuanya, ada kisah sendu Pramoedya yang melatari kelahiran roman itu dan Minke.

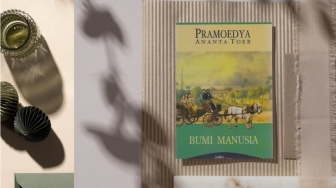

“Bumi Manusia”, roman pertama dari tetralogi Pulau Buru Pramoedya Anantar Toer dibuka dengan kalimat berikut:

“Han, memang bukan sesuatu yang baru jalan setapak ini. Memang sudah sering ditempuh, hanya yang sekarang perjalanan pematokan.”

Han adalah nama panggilan Profesor Gertrudes Johannes Resink—seorang indo yang dikenal sebagai penyair dan eseis—teman akrab Pramoedya.

Ketika Pramoedya dijebloskan ke dalam terungku Belanda, Resink adalah orang yang berani menyelundupkan naskah novel “Perburuan” dan “Keluarga Gerilya” ke luar penjara. Kedua novel itu, ditulis Pram di dalam bui.

Tatkala Pramoedya bisa menuliskan “Bumi Manusia”, “Anak Semua Bangsa”, “Jejak Langkah”, dan “Rumah Kaca”, saat dibuang rezim Soeharto ke Pulau Buru, ia melakukan hal yang sama untuk menyelamatkan naskah-naskahnya, sehingga Pram menuliskan penegasan tersebut.

Pramoedya adalah sastrawan ulung Indonesia yang unik. Sebab, ia melahirkan banyak karya-karya besar dengan cara tak sederhana, yakni ketika berada di bawah tekanan, bahkan penganiayaan penguasa.

Setidaknya, itulah pengakuan sang adik, Soesilo Toer, kepada Suara.com, ketika ditemui di rumah masa kecil Pramoedya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/5/2018).

Sebelum Ada Bumi Manusia

Baca Juga: Juli, Jembatan Musi IV Palembang Mulai Terhubung Hilir ke Hulu

“Pram muda itu sangat dibenci bapaknya karena dianggap sangat bodoh. Dia lahir prematur, makanya fisiknya lemah. Karena lemah, dia dekat dengan ibu. Saat ibu belajar masak, dia ikut. Menjahit, dia ikut. Berkebun ikut. Sampai ke kamar mandi juga ikut. Karenanya, Pram sangat menghargai perempuan dalam karya-karyanya,” tutur Soesilo memulai pembicaraan tentang sosok sang kakak.

Pramoedya mulai giat menulis sejak umur 15 tahun. Berkat kepiawaiannya itu, Pram muda menjadi pesohor sastra dan bisa menghidupi diri serta adik-adiknya.

Tulisan-tulisan Pramoedya terbilang realis, terutama mampu merekam kehidupan rakyat sekaligus mengkritik penguasa.

Hal itulah yang membuat banyak orang pada era Presiden Soekarno, bahkan pada era Orde Baru, menilai Pramoedya adalah kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Tapi sebenarnya, Pram itu bukan kader PKI. Juga bukan kader Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat). Bahkan, Pram sering bersitegang dengan elite-elite PKI,” tuturnya.

Soesilo masih mengingat masa ketika Kongres Bahasa diadakan di Solo. Ia lupa tahunnya. Tapi, ia masih jelas mengingat Pramoedya ketika itu diundang menjadi salah satu tokoh pemberi pidato.

Karena kongres itu diikuti oleh Sekretaris Umum Lekra Joebar Ayub dan Menteri Pemuda sekaligus anggota Polit Biro CC PKI Njoto, panitia meminta salinan naskah pidato Pramoedya sebelum dibacakan.

“Katanya mau diperiksa dulu, apa pola pikir dalam pidato Pram itu sejalan dengan Lekra atau tidak. Pram marah. Dia bilang ke panitia, ‘kalau kamu periksa, lebih baik saya pulang ke Jakarta, saya tak mau ikut.’ Akhirnya, naskahnya tak diperiksa,” kenang Soesilo.

“Pram itu melawan arus, makanya banyak orang yang benci,” tambahnya.

![Pramoedya Ananta Toer saat menerima penghargaan oleh Partai Rakyat Demokratik pada tahun 1998, saat Soeharto dan Orde Baru masih berkuasa. [Reuters]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/05/90834-pramoedya-ananta-toer.jpg)

G30S dan Mula Bumi Manusia

Insiden yang terjadi pada malam dini hari 1 Oktober 1965, menjadi arus balik kehidupan Pramoedya. Sekelompok serdadu bergerak menculik sejumlah perwira berpengaruh TNI Angkatan Darat.

Pada hari-hari selanjutnya, tentara mengklaim insiden itu adalah upaya kudeta terhadap Presiden Soekarno yang didalangi PKI beserta organisasi-organisasi massa sehaluan. Tak ayal, Pramoedya yang dianggap sebagai tokoh Lekra sekaligus kader PKI menjadi sasaran.

Seingat Soesilo, demonstran anti-Soekarno melempari rumah Pramoedya pada dua atau tiga pekan setelah peristiwa tersebut. Kala itu, Pramoedya tengah bersama adik kelimanya, yakni Koeslah Soebagyo Toer.

“Setelahnya, rumah Pram digerebek tentara. Pram cerita, waktu digerebek, bukunya dirampas dan dibakar. Koeslah juga ditangkap. Sewaktu diangkut, ada kopral yang memukul Pram memakai popor senapan, kena telinganya. Makanya dia budek,” ungkapnya.

Pramoedya sempat dipenjara di sejumlah tempat, sebelum dibuang ke Pulau Buru bersama tahanan politik lainnya.

Awalnya, mulai tanggal 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969, Pramoedya ditahan di penjara daerah Jakarta. Sementara sejak Juli 1969 sampai 16 Agustus 1969, ia dipenjara di Pulau Nusakambangan.

Sedangkan Agustus 1969 sampai tanggal 12 tahun 1979, dibuang ke Pulau Buru. Sesudahnya, pada November sampai tanggal 21 Desember tahun yang sama, dipenjara di Magelang. Total 14 tahun ia dipenjara Orde Baru.

“Pada awal-awal masa tahanan, Pramoedya disiksa hebat oleh tentara. Selanjutnya ada yang memberitahu, mengaku saja menjadi komunis ketimbang disiksa. Nah, dari situ ia terpaksa mengaku komunis,” kata Soesilo yang juga ikut merasakan masa pemenjaraan selama 5 tahun tersebut.

Ketika dibuang ke Pulau Buru, kehidupan Pram semakin sulit. Selain diharuskan bekerja tanpa mendapat upah, Pramoedya dan tahanan politik lain hidup di bawah standar hidup layak.

"Aku mulai makan tikus yang terlalu banyak terdapat di sini, kecil-kecil, hidup di bawah alang-alang, juga telur kadal untuk tidak punah karena turunnya gizi, kualitas dan kuantitas makanan. Walaupun ada bantuan susu bubuk untuk seluruh unit–entah dari siapa–bantuan yang sangat berharga itu tidak boleh diharapkan akan berlangsung terus. Dan memang berhenti sampai setengah ketel yang ketiga. Maka protein hewani penghuni padang rumput harus dimanfaatkan," tulis Pramoedya dalam kesaksiannya yang dibukukan di bawah judul “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.”

Meski begitu, Pramoedya tergolong produktif menulis di Pulau Buru. Setidaknya, terdapat 10 risalah yang digubahnya di sana. Selain tetralogi, ia juga menulis “Arok Dedes”, “Mangir”, “Arus Balik”, “Mata Pusaran”. Keempat judul terakhir itu, dianggap sebagai tetralogi Indonesia arkais.

Selain itu ada pula "Ensiklopedi Citra Indonesia", dan satu naskah lain mengenai perlawanan rakyat era Gubernur Jenderal Daendels yang keburu hilang sebelum judulnya diingat oleh publik.

“Bumi Manusia awalnya hanya diceritakan Pramoedya kepada sesama tapol. Karena, tentara waktu itu melarang Pram menulis. Para tapol, jumlahnya hampir 12.000 orang, semuanya habis disiksa, digebuki tentara. Mereka ketakutan, nah, Pram mencoba memulihkan mereka dengan bercerita,” kata Soesilo.

Ia menuturkan, Pramoedya tak dibolehkan membawa satu dokumen pun ketika dipenjara maupun dibuang ke Pulau Buru. Tapi beruntung, sebelum peristiwa G30S, Pramoedya asyik melahap banyak buku maupun dokumen sejarah yang menjadi bahan utama penulisan "Bumi Manusia" dan lainnya.

![Pramoedya Ananta Toer di ruang kerja dalam rumahnya, Bogor, tahun 2001. [Reuters]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/05/63594-pramoedya-ananta-toer.jpg)

Soesilo menceritakan, Pramoedya pernah menjadi dosen sastra di Universitas Res Publika milik Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki; dicap Orba sebagai ormas PKI)—kini bernama Universitas Trisakti.

Universitas Res Publika memunyai perpustakaan yang dikenal mengoleksi banyak buku serta dokumen sejarah berharga. Pram memanfaatkan perpustakaan itu untuk mempelajari sejarah guna membuat karya tulis.

“Sehabis kejadian Gestok (G30S), Pramoedya juga dituduh melakukan aksi kriminal, yakni mencuri buku. Pramoedya memang pernah meminjam banyak buku dari Universitas Res Publika. Saya ingat, dia meminjam buku sampai satu becak. Nah, karena dia keburu ditangkap tentara, jadi belum sempat mengembalikan buku-buku itu,” jelasnya.

Soesilo mengakui, daya ingat sang kakak sangat baik, sehingga Pramoedya masih bisa mengingat banyak hal yang dipelajari ketika menyusun cerita tetralogi di Pulau Buru.

Ketika masih dilarang menulis, selain menceritakan karyanya ke tapol lain, Pramoedya juga menuliskan secara sembunyi-sembunyi karyanya di banyak medium. Salah satunya, di kertas bungkus semen bekas membangun infrastruktur.

Menurut Soesilo, Pramoedya baru dibolehkan menulis pada tahun 1973. Saat itu, Gunter Grass—sastrawan Jerman sekaligus penerima Nobel Sastra 1999, mengirimkan mesin tik dan banyak kertas untuk Pramoedya di Pulau Buru.

![Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/05/92126-soesilo-toer-adik-pramoedya.jpg)

“Ya, dia dapat dari kawannya, Gunter Grass, sastrawan Jerman. Tapi, semua hadiah itu dirampas, lalu Pram cuma dikasih mesin tik bekas,” tuturnya.

Pada masa pembuatan “Bumi Manusia”, baik ketika masih sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Pramoedya banyak dibantu oleh seorang tapol lain bernama Oei Hiem Hwie.

Oei dibuang ke Pulau Buru setelah Pramoedya, yakni tahun 1970. Ketika di sana, Oei dan Pram banyak terlibat diskusi. Oei juga kerap melobi tentara agar bisa dipinjamkan mesin tik yang diberikannya kepada Pram agar bisa menulis manuskrip "Bumi Manusia".

Pramoedya dan Oei secara rapi juga memunyai tempat persembunyian bagi naskah-naskah tersebut agar tak disita. Naskah-naskah itu dibalut daun pisang dan dimasukkan ke dalam lubang seperti septiktank.

Setelah naskah Bumi Manusia selesai, Oei pula yang menjilidnya menggunakan lem terbuat dari singkong rebus hingga tanak.

Ketika Oei dibebaskan, Pramoedya sempat menitipkan satu naskah kepadanya untuk dibawa ke luar Pulau Buru. Beruntung, naskah yang disembunyikan dalam kertas semen itu lolos pemeriksaan.

Selain Oei, Pramoedya juga menitipkan naskah tetralogi kepada seorang pastor Katolik yang secara rutin datang ke Pulau Buru untuk memberikan bimbingan rohani ke tapol. Pastor itulah yang memberikan naskah “Bumi Manusia” ke Hasta Mitra, penerbit pertama tetralogi Pulau Buru.

Sesudah Bumi Manusia Terbit

“Bumi Manusia” kali pertama diterbitkan Hasta Mitra—penerbitan yang diasuh oleh mantan wartawan yang juga eks tapol Joesoef Ishak—pada Agustus 1980. Tapi, setelah buku itu terbit, rezim Soeharto segera mencekalnya. Seluruh buku yang ada di pasaran dirazia, disita. Hasta Mitra sendiri ditekan untuk tak lagi mencetak ulang.

“Setelah diterbitkan, buku itu laris manis. Akhirnya pemerintah bereaksi, menyita dan melarang cetak ulang. Orde Baru mengklaim buku itu menyusupkan ajaran Marxisme-Leninisme, aneh. Tapi ya, tetap saja Hasta Mitra mencetaknya, mereka melawan,” kata Soesilo Toer.

Sebenarnya, kata Soesilo, ada banyak karya Pramoedya yang dimusnahkan tentara. Alhasil, karya-karya Pram yang dinikmati kekinian sebenarnya tak utuh.

Dalam hitungan Soesilo, sedikitnya terdapat 50 karya Pramoedya, baik fiksi maupun nonfiksi, yang disita dan hilang hingga kekinian.

“Misalnya, naskah 'Gadis Pantai' itu seharusnya 4 jilid. Tapi sampai sekarang baru 1 jilid yang ditemukan dan diterbitkan. Ada juga cerita khusus tentang Yogyakarta, hilang. ‘Mata Pusaran’ yang dibuat di Pulau Buru juga hilang. Sempat ditemukan di Belanda, tapi setelah saya periksa, saya meragukan otentisitasnya. Pram itu kalau menulis sangat rapi, tapi di naskah itu banyak salah ketik, jadi saya ragu,” jelasnya.

Soesilo menuturkan, dari seluruh proses pembuatan tetralogi Pulau Buru, Pramoedya sebenarnya hendak menekankan agar generasi-generasi penerus memunyai wawasan utuh mengenai bangsa Indonesia. Tidak hanya mengerti Indonesia seperti yang didiktekan buku-buku terbitan pemerintah.

“Siapa pun pemenang dalam pertarungan politik yang tak jarang berdarah-darah, dialah yang membuat sejarah. Ya, yang benar bisa disalahkan. Begitu juga yang salah, bisa dibuat menjadi benar oleh penguasa. Nah, Pramoedya ingin melawan hal itu, sehingga menuliskan kisah-kisah yang tak termaktub dalam sejarah resmi.”

Tujuan Pramoedya yang diceritakan Soesilo itu, sebenarnya terselip pada pilihan kalimat halaman terakhir roman “Rumah Kaca”—penutup tetralogi Pulau Buru. Pramoedya menutup tetraloginya dengan mengutip Kidung Maria:

“Deposuit Potentes de Sede et Exaltavat Humiles. Dia rendahkan mereka yang berkuasa dan Naikkan mereka yang terhina.” [Somad]