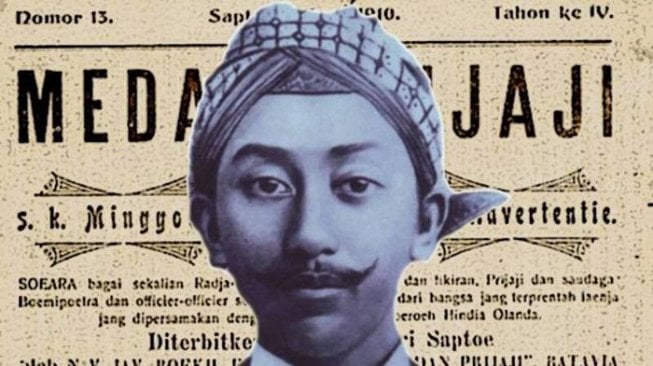

Suara.com - Minke, "nom de plume" bagi seseorang yang tak bernama dalam tetralogi Pulau Buru, roman "chef-d’œuvre" Pramoedya Ananta Toer. Tapi di balik nama pena dalam karya besar kesusatraan Indonesia itu, terbentang epos perintis Indonesia sebagai imaji kebangsaan. Sang pemula yang meretas jalan sunyi itu adalah: Tirto Adhi Soerjo.

Tiga ekor kambing dengan puluhan ayam kampung berkerumun di dekat pagar rumah kecil bernomor 40 Jalan Pramoedya Ananta Toer, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/5/2018).

Warna cat tembok rumah tersebut sudah pudar, tapi tulisan di pintu depan rumah itu masih tegas terbaca: “Bacalah, Bukan Bakarlah!”

Di rumah itulah, sastrawan terbesar Indonesia, Pramoedya pernah menghabiskan masa kecilnya. Kini, rumah itu ditempati sang adik, Soesilo Toer yang sudah sepuh.

“Walau Pram tak pernah tegas memberitahukan siapa itu Minke dalam tetralogi karyanya, tapi saya berpendapat, Minke adalah Raden Mas Tirto Adhi Soerjo,” tutur Susilo kepada Suara.com di rumahnya, ketika menjelaskan perihal sosok asli yang dikiaskan Pram dalam romannya.

“Tetralogi Pulau Buru” adalah sebutan bagi empat karya Pramoedya Ananta Toer yang digubahnya saat masih menjadi tahanan politik: Bumi Manusia; Anak Semua Bangsa; Jejak Langkah; dan, Rumah Kaca.

Bung Soes, begitu ia biasa disapa, menuturkan sosok Minke tidaklah sebatas nama samaran bagi Tirto yang benar-benar ada di Indonesia tempo dulu.

Sang kakak, melalui nama Minke, juga berupaya merekam kebengisan kolonial Belanda terhadap warga bumiputra. Salah satu kekejaman itu adalah praktik rasialisme.

“Minke, atau Raden Mas Tirto, adalah cara Pramoedya untuk memberitahukan adanya rasialisme pada era kolonial. Minke adalah pelesetan dari kata bahasa Inggris ‘monkey’ yang artinya monyet,” tuturnya.

Baca Juga: Juli, Jembatan Musi IV Palembang Mulai Terhubung Hilir ke Hulu

Penjelasan Soesilo tersebut sama dengan yang ditulis oleh Frances Gouda dalam bukunya berjudul “Dutch Culture Overseas : Colonial Practice in the Netherlands Indies, 1900-1942” (2008).

“Pramoedya Ananta Toer mengemukakan persepsi penghinaan orang Eropa mengenai orang Jawa sebagai monyet-monyet pada tingkat retorika lebih tinggi. Pada roman sejarah ‘Bumi Manusia’, satu tokoh asal Jawa Tengah, yakni anak muda baik hati serta karismatik bernama Minke, memeroleh nama itu dari guru sekolah Belanda yang memelesetkan kata monkey (monyet) menjadi minke,” tulis Gouda di halaman 138.

![Soesilo Toer adik Pramoedya, di rumahnya, Jalan Pramoedya Ananta Toer, Blora, Jawa Tengah, Jumat (1/6/2018). [Suara.com/Somad]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/05/96963-soesilo-toer-adik-pramoedya.jpg)

Jejak Langkah

Pramoedya adalah sosok yang berjasa merehabilitasi dan merawat nama Tirto Adhi Soerjo dalam sejarah kebangsaan. Melalui roman tetralogi Pulau Buru, ia mewariskan ingatan mengenai Tirto dalam persona Minke. Sementara dalam buku “Sang Pemula”, ia berhasil mengungkapkan banyak dokumentasi mengenai jejak langkah lelaki tersebut.

Hikayat Raden TAS—akronim yang digunakan Tirto dalam setiap artikelnya—sebenarnya teringkas dalam syair sederhana karya Priatman berjudul “Di Indonesia 1875-1917”. Syair itu kali pertama diterbitkan pada buku “Perdjoangan Indonesia dalam Sedjarah” dan kembali disiarkan pada lembar “Lentera”, edisi 24 Agustus 1962.

“Raden Mas Tirtoadisoerjo//Nama kecilnya Djokomono//Keturunan Tirtonoto, Bupati Bodjonegoro. Pelajar Stovia di Jakarta//Penulis pembela bangsa//Membasmi sifat penjajah Belanda dengan tulisan yang sangat tajam penanya.”

“Membuka sejarah jurnalistika//’Medan Prijaji’ warta hariannya//’Soeloeh Keadilan’ dan ‘Poetri Hindia’ Ada dalam pegangan redaksinya//Tiap perbuatan dari penjajah yang akan membuat lemah terhadap nusa dan bangsa kita/diserang dan dibasmi dengan senjata penanya.”

“Akibat dari sangat tajamnya senjata penanya//Penjajah dengan kuasanya menjatuhkan hukumannya//Marhum Tirtoadisoerjo diasingkan dari tempat kediamannya.”

“Lampung adalah tempat tujuannya//Setibanya di pengasingan terus berjuang//Tak ada tempo yang terluang//Untuk membela nusa dan bangsanya//Pelopor jurnalistik Indonesia//Tahun 1875 adalah tahun lahirnya//Pada tahun 1917 wafatnya//Manggadua di Jakarta beliau dimakamkannya.”

Pramoedya, dalam buku “Sang Pemula”, mengungkapkan, syair itu menunjukkan rekam jejak Raden TAS meski terdapat sejumlah hal yang tak akurat, semisal tahun lahir dan kematiannya. Menurut Pram, Tirto lahir pada tahun 1880 dan wafat pada 1918.

Bagi Pramoedya, Tirto adalah tipologi komplet “manusia pemula” di Indonesia. Sebab, ia adalah bangsawan Jawa pertama yang secara sadar memasuki dunia perniagaan dengan jurnalistik sebagai sarana. Demi cita-cita kebangsaannya, Tirto tercatat tiga kali menolak tawaran menggiurkan menjadi pejabat di pemerintah Hindia Belanda.

“Dia secara terang-terangan menolak kecenderungan umum untuk menjadi pegawai negeri dengan kehormatan semu,” tulis Pramoedya.

Sebelum membangun surat kabarnya sendiri dan mengawali kiprah pers pribumi, Tirto adalah orang Indonesia pertama yang menjadi pemimpin redaksi sekaligus penanggungjawab pers Melayu milik asing.

Ia juga tergolong angkatan pertama penulis fiksi dalam bahasa Melayu Indonesia. Tirto merupakan pendiri organisasi modern pertama, Sarikat Prijaji pada tahun 1906. Tirto pula yang mendirikan Sarikat Dagang Islamiyah pada 1909, yakni cikal bakal Sarikat Islam sebagai organisasi perlawanan terbesar pertama terhadap kolonial Belanda.

”Ia adalah juga salah seorang motor gerakan emansipasi, peseru untuk berdirinya perhimpunan wanita, yang semua kegiatannya berkisar di sekeliling ’Poetri Hindia’ mulai 1908. Melalui terbitan berkala itu, dilahirkan tidak kurang 35 pengarang wanita, tersebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, yang setelah kepergiannya sebagian mandiri dengan berkala wanitanya sendiri. Sedang ’Poetri Hindia’ sebagai berkala wanita pribumi pertama pernah mendapat hadiah penghargaan dari Ibu Suri Emma, 1909,” catat Pramoedya pada halaman 9.

Dalam dunia jurnalistik, nama Tirto Adhi Soerjo kali pertama populer ketika ia berhasil membongkar ”Skandal Donner”. Skandal itu adalah konspirasi Residen Madiun bernama JJ Donner yang berkomplot dengan seluruh pejabat untuk menggulingkan Bupati Madiun Brotodiningrat.

Sejumlah artikel jurnalisik lainnya karya Tirto Adhi Soerjo, juga kental bernuansa edukasi serta pembelaan terhadap rakyat kecil yang ditekan oleh kebijakan-kebijakan kolonial.

Misalnya, dalam artikel ”Geraknya Bangsa Cina di Surabaya memusuh Handelsvereniging Amsterdam”(Soenda Berita no.16 Th.II, 19 Juni 1904, hlm 2-3), Tirto menceritakan seluk-beluk aksi boikot pedagang-pedagang pribumi sebagai aksi protes.

Tulisan ”Bangsa Cina di Priangan” (Soenda Berita no.17 Th II, 26 Juni 1904), Tirto membeberkan bahwa praktik lintah darat yang banyak membuat rakyat semakin miskin tidak berhubungan dengan ras. Sebab, praktik lintah darat juga dilakukan oleh orang Eropa, Arab, bahkan kaum pribumi sendiri.

Pada artikel ”Pelajaran buat Perempuan Bumiputera” (Soenda Berita no. 20, 21, 22, 23 Th II 1904), Tirto menyiarkan gagasan tentang kedudukan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Meski masih ”ternoda” dengan nilai-nilai pragmatis, tulisannya ini menjadi pendorong banyak penulis perempuan kala itu untuk menggerakkan proyek emansipasi.

Dalam artikel ”Suratnya Orang-Orang Desa Bapangan Pada Hoofdred MP” (Medan Prijaji 1909, TH II), Tirto merupakan orang pribumi pertama yang memberikan dukungan dan advokasi terhadap warga desa.

Bagi Pramoedya sendiri, kerja-kerja jurnalistik Tirto tersebut adalah tonggak pertama warga pribumi memasuki alam demokrasi modern.

”Lahirnya pers pribumi adalah pembukaan pintu gerbang alam demokrasi modern, untuk membedakan dari demokrasi desa yang tidak pernah berkembang dalam tindihan sistem feodal, yang pada gilirannya dalam tindihan kekuasaan kolonial yang memanfaatkannya,” tulis Pram, hlm 184.

Sementara dalam dunia sastra, Tirto juga dikenal produktif menelurkan sejumlah cerita-cerita sejak masa muda. Karya awalnya yang pernah diterbitkan adalah, ”Pereboetan Seorang Gadis, Riwayat Pada Masa Sekarang”, yang dibuat menjadi cerita bersambung dalam harian Pembrita Betawi mulai 17 April 1902 sampai 11 Juli tahun itu juga.

Tirto dikenal sebagai pengarang cerita mengenai kehidupan nyai-nyai, seperti ”Cerita Nyai Ratna: Betapa seorang isteri setia telah menjadi jahat, Satu cerita yang sungguh sudah terjadi di Jawa Kulon” (Medan Priyayi 1909); ”Membeli Bini Orang: Sebuah Cerita yang sungguh sudah terjadi di Periangan” (Medan Priyayi 1909).

Tak jarang, kata Pramoedya, cerita-cerita fiksi Tirto disalahtafsirkan sebagai kental beraroma seks. Kesalahan tafsir itu terjadi kalau seluruh cerita fiksi karya Tirto dilepaskan dari konteks sosial budaya.

Padahal, melalui cerita-cerita para nyai itu, Tirto sebenarnya hendak mendobrak ketabuan kaum perempuan untuk berbicara dan memunyai posisi setara dengan laki-laki.

”Tirto Adhi Soerjo seorang pencerita tentang kehidupan nyai-nyai, yang semasa hidupnya merupakan golongan masyarakat yang ada. Tirto melihat betapa para nyai atau gundik orang Eropa memunyai lebih banyak kebebasan dalam bicara dan bergerak berbanding istri kawin pribumi sebangsanya, dan kalau sudah jenuh, si nyai bisa minta lepas dari tuannya,” kata Pram, hlm 297.

Akibat kerja-kerja jurnalistik maupun cerita-cerita fiksinya yang tak sesuai dengan pakem-pakem sosial budaya feodal kolonial itulah, Tirto Adhi Soerjo akhirnya dibuang oleh pemerintah ke Lampung.

Minke dan Generasi Milenial

Puluhan tahun berlalu, Minke kembali ramai diperbincangkan oleh publik. Sebab, seorang sutradara bernama Hanung Bramantyo hendak membuat film yang diadaptasi dari ”Bumi Manusia”.

Film tersebut masih dalam tahap pembuatan, namun polemik mengenainya sudah ramai. Satu sisi, terdapat pihak yang mengkritik rencana pembuatan film tersebut karena dikhawatirkan justru mendistorsi tujuan Pramoedya dalam roman ”Bumi Manusia”. Ada pula yang tak setuju lantaran sejumlah aktor dinilai tak bakal bisa mengejawantahkan persona Minke.

Sedangkan di lain sisi, ada pihak yang mendukung pembuatan film tersebut beserta segala bombastismenya. Sebab, melalui film itulah, diharapkan kaum muda milenial kekinian bisa berkenalan dengan Pramoedya, Minke, sekaligus Tirto Adhi Soerjo.

Soesilo Toer, adik Pramoedya, mengakui Hanung maupun pihak pemodal film tersebut tak pernah menemuinya untuk meminta izin atau sekadar sowan.

”Tak pernah, mungkin mereka tak kenal, tidak tahu ada di sini, di Blora,” tutur Soesilo.

Soesilo tak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, para pelaku industri perfilman memunyai hak untuk menggunakan ”Bumi Manusia” dalam pembuatan karya.

”Menurut saya, kalau sebuah karya bisa dibuat filmnya, ya silakan saja. Cuma, kalau orang itu belum pernah membaca roman itu, susah, karena isinya kompleks, sulit sekali. Itu Teater Bunga Penutup Abad (pentas teater yang juga adaptasi dari Bumi Manusia) saja susah. Pram saja tak bisa membayangkan secantik apa Annelies (istri Minke) itu,” terangnya.

Setengah menyindir, Soesilo justru menilai Hanung adalah seorang pemberani.

“Saya puji Bramantyo, ia seorang pemberani. Jelek atau bagus nantinya, Bramantyo itu orang yang berani. Seperti kata Pram ‘hidup harus berani’, begitulah,” tuturnya.

Namun, Soesilo tetap berharap, film itu nantinya tak sekadar berkutat pada penggambaran tokoh Minke dan segala romansa cintanya dengan Annelies.

“Bicara soal isi buku itu, tidak hanya persoalan Minke. Itu kan tindakan bagaimana muncul rasialisme, ada penindasan. Itu Minke kan Raden Tirto Adhi Soeryo dianggap monyet, itu bukti bagaimana kejamnya Belanda kepada bangsa Indonesia,” jelasnya.

Karenanya, ia berharap para pembuat film itu terlebih dulu mempelajari buku “Bumi Manusia” dan tiga buku tetralogi lainnya.

“Seluruh narasi Bumi Manusia, tiga buku lainnya, dan juga tokoh Minke, Tirto Adhi Soerjo, adalah perlawanan terhadap narasi penguasa yang zalim. Itulah nafasnya, camkan!” [Somad]