Suara.com - Apple akan mulai memproduksi iPhone 14s di India, di tengah meningkatnya kritik atas dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan nol kasus COVID-19 di China.

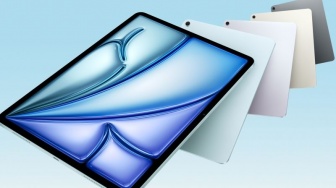

Sebagian besar smartphone dan tablet keluaran Apple dirakit oleh kontraktor yang memiliki pabrik di China.

Tapi pada tahun 2020, Apple mulai meminta pemindahan produksi ke beberapa lokasi di Asia Tenggara atau tempat lain akibat pandemi COVID-19 yang mengganggu aliran produksi global.

"Kami senang bisa memproduksi iPhone 14 di India," kata Apple dalam sebuah pernyataan, Senin kemarin (26/09).

Baca Juga: Mikrofon Apple Watch Ultra dan Series 8 Bermasalah

Apple belum memberikan rinciannya, tapi sejumlah laporan menyebutkan perusahaan tersebut juga berencana untuk merakit tablet iPad dan earphone nirkabel di Vietnam.

Sementara itu, perusahaan lain terus mempertahankan produksinya di China untuk memenuhi kebutuhan domestik, sambil juga mengalihkan produksi barang untuk ekspor ke negara lain akibat kenaikan upah dan biaya produksi, serta sulitnya pimpinan perusahaan asing mengunjungi China karena kebijakan ketat yang masih diberlakukan.

'Semuanya saling terkait'

Profesor Yang Dali dari Universitas Chicago, yang menulis tentang politik dan ekonomi di China, mengatakan dampak kebijakan China untuk ambisi nol kasus COVID-19 telah berdampak signifikan bagi ekonomi.

Angka pendapatan domestik di China yang positif tidak sepenuhnya mencerminkan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapinya, kata Profesor Yang.

"Pariwisata, misalnya, telah hancur," katanya.

Baca Juga: Selamat Tinggal Pro Max, Apple Gunakan Nama iPhone 15 Ultra?

"Banyak bisnis yang membutuhkan kontak manusia sangat terpengaruh dan tingkat pengangguran juga sangat tinggi.

"Semuanya saling terkait."

Kebijakan di China jarang dikritik warganya sendiri, tetapi sebuah lembaga di China, pusat penelitian Anbound, baru-baru ini mengeluarkan laporan yang mengatakan kebijakan nol COVID China harus diubah untuk mencegah "ekonomi yang mandek".

Laporan itu kemudian disensor.

"Orang-orang yang kehilangan bisnisnya tidak dapat membayar cicilan rumah mereka, yang juga menyebabkan kontraksi di sektor property dan berdampak pada pasar," kata Profesor Yang.

"Dampaknya cukup luas."

Profesor Yang mengatakan ketidakpastian yang disebabkan 'lockdown' dan dampaknya pada bisnis dan individu adalah hal yang paling mengkhawatirkan dari kebijakan nol kasus.

"Dan kebanyakan orang mengakui kebijakan nol kasus sebenarnya adalah komitmen politik dari kepemimpinan saat ini di China," katanya.

Apple memindahkan 25 persen produksi dari China

Apple menaruh harapan besar pada India, negara yang pertama kali memproduksi iPhone SE pada tahun 2017 dan sejak itu terus merakit sejumlah model iPhone lainnya.

iPhone 14 yang diproduksi India akan dikirim oleh Foxconn, perakit iPhone besar yang pabriknya berada di pinggiran Chennai, India selatan.

Apple kemungkinan akan mengalihkan sekitar 5 persen dari produksi iPhone 14 ke India mulai akhir tahun ini, meningkatkannya menjadi 25 persen pada tahun 2025, menurut laporan JP Morgan yang dikutip kantor berita Press Trust of India.

Para analis memperkirakan hampir seperempat dari semua produk Apple akan diproduksi di luar China pada tahun 2025, dibandingkan sekarang yang jumlahnya sekitar 5 persen.

Risiko rantai pasokan seperti 'lockdown' ketat di China kemungkinan menjadi pemicu upaya relokasi yang akan berlanjut selama dua atau tiga tahun ke depan, kata laporan itu.

"Apple mencoba untuk mendiversifikasi rantai pasokannya untuk sementara waktu, tetapi upaya ini berkembang dalam dua tahun terakhir karena sanksi perdagangan antara AS dan China," kata Sanyam Chaurasia, seorang analis di Canalys.

Meningkatnya kritik soal kebijakan nol kasus

China semakin memperketat kebijakan COVID-19 tahun ini untuk menahan penyebaran varian Omicron yang sangat menular, meski angka kematiannya sejak pandemic COVID-19 tetap rendah, yakni sekitar 5.226 hingga Sabtu kemarin, dan karena banyak negara lain melonggarkan perbatasan mereka.

Para ahli mengatakan ketidakpuasan warga saat ini belum cukup bagi Pemerintah China untuk mengubah kebijakannya, tapi rasa tidak puas tersebut terus meningkat.

"Kebijakan yang sama berulang lagi di banyak tempat yang berbeda, di Wuhan pada tahun 2020, Shanghai awal tahun ini, dan Chengdu [bulan ini], sehingga warga terus memperhatikan hal yang sama terjadi terus menerus," kata Henry Gao, seorang profesor hukum di Singapore Management University.

Professor Gao mengatakan saat kesengsaraan ekonomi sangat besar terasa, biaya paling signifikan yang harus dibayar China akibat kebijakannya adalah krisis kemanusiaan.

"

"Mungkin ada beberapa efek jangka panjang pada pembangunan ekonomi dan lingkungan, tetapi dalam jangka pendek, kebebasan masyarakat dibatasi, dan kesehatan serta kehidupan masyarakat terancam oleh kebijakan tersebut," katanya.

"

Awal bulan ini, warga China dikejutkan dengan kecelakaan sebuah bus yang membawa 47 orang yang tinggal di Guizhou, "kawasan berisiko tinggi COVID" dalam perjalanannya ke hotel karantina, menyebabkan 27 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka.

"Siapa bilang kita tidak berada di dalam bus malam itu, kita jelas semua ada di sana," komentar seorang pengguna di media sosial.

Dua minggu sebelumnya, warga yang mengalami 'lockdown' di provinsi Sichuan dilaporkan terperangkap di rumah mereka saat gempa berkekuatan 6,8 SR terjadi.

Kekurangan makanan dan tidak bisanya mendapatkan obat-obatan dan perawatan medis lainnya juga dilaporkan terjadi berulang kali saat 'lockdown' diberlakukan di Shanghai, Sichuan, Xinjiang dan tempat lainnya.

'Para ahli harus berbicara'

Komentator China terkemuka, Hu Xijin, mengatakan ketika China mempertimbangkan kebijakan COVID-19-nya, para epidemiolog harus berbicara dan China harus melakukan penelitian komprehensif dan membuat studi yang transparan untuk warganya.

"Rakyat harus mempercayai negara, tetapi negara juga harus mempercayai pemahaman rakyat," kata Hu.

Unggahan Hu di jejaring sosial yang meminta adanya keterbukaan dan transparansi mendapat 34.000 'like' di Weibo, serta komentar netizen di internet yang biasanya disensor jika dianggap berisiko bagi stabilitas sosial.

Bulan Mei lalu, para pejabat China memperingatkan bahwa mereka akan melawan komentar atau tindakan apa pun yang menganggu, meragukan, atau menolak kebijakan COVID di China.

"Soal masa depan, China membutuhkan penelitian dan perhitungan yang sangat rasional," kata Hu, mantan pemimpin redaksi Global Times milik Pemerintah China.

Kapan kebijakan nol kasus berakhir?

Profesor Yang mengatakan kebijakan nol kasus COVID-19 di China adalah masalah utama bagi para pemimpin China.

Dia memperkirakan, meski ketidakpuasan publik meningkat, tidak akan ada pelonggaran signifkan terhadap kebijakan tersebut, setidaknya dalam waktu dekat.

"Banyak pemerintah daerah mungkin memilih untuk tidak melakukannya, terutama menyeret orang ke pusat karantina di tengah malam," katanya.

"Ini benar-benar menempatkan banyak orang dalam situasi yang sangat menantang, tapi pada dasarnya, ini adalah kebijakan politik dan nasional."

Profesor Gao mengatakan ada harga tinggi yang harus dibayar dari kebijakan ini.

Menurutnya kebijakan nol kasus COVID di China telah menghabiskan anggara sejumlah pemerintah daerah dan mulai berdampak pada pemerintah pusat.

"Ketika [Pemerintah China] meninjau laporan keuangan dalam persiapan Kongres Rakyat Nasional di bulan Maret, mereka akan menyadari perlunya biaya tinggi dan harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kebijakan yang menguras anggaran," katanya.

Dia menyarankan Presiden Xi Jinping untuk menyatakan kemenangan dalam pertempuran melawan COVID sebelum kongres.

"Dia telah melakukan hal serupa di masa lalu seperti saat mengaku telah menindak keras sektor teknologi dan bisnis pendidikan," katanya.

Diproduksi oleh Erwin Renaldi dari laporan dalam bahasa Inggris